子育て中の皆さん、「さっき片づけたのにもう散らかってる…」そんな経験はありませんか?

私は片づけが苦手で、いつもどこかになんとなく置くという癖がついていました。自分のモノだけではなく、家族のモノも溢れていて、しまう場所は決めていたものの違うモノが置いてあったり…

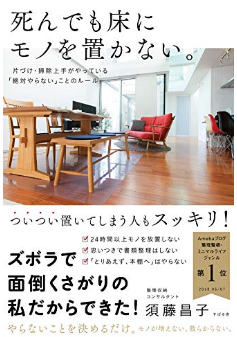

そんな経験を思い出させてくれたこの本。

出典:https://amzn.to/

『死んでも床にモノを置かない。』

著者は、整理収納アドバイザーの須藤昌子さん。

須藤さんご自身も子育てをされているなかで「どこを見てもらっても整っているおうちを作りたい」という気持ちが芽生え、整理収納アドバイザーとしての活動がスタートしたとのことです。

この記事では、『死んでも床にモノを置かない。』だけでなく、他にもお片づけ関連本の著書がある、まさに整理収納の専門家・須藤昌子さんに取材をして、筆者が教えてもらったいろんなことをご紹介します!

1 須藤昌子さんについて

2 須藤さんの著書

3 須藤さんからのアドバイス

読むのに必要な時間は約 4 分です。

目次

1.『死んでも床にモノを置かない。』

須藤さんの著書『死んでも床にモノを置かない。』では、「これをする」ではなく「これはやらない」というルールが大事だとされています。

この言葉だけでも、肩の荷が軽くなったような気がしませんか?この本では「やる片づけ」からどうやって「やらない片づけ」にシフトするか。著者である須藤さんの考え方が詰まった一冊です。

出典:https://www.amazon.co.jp/

■著者・須藤昌子について

2. 須藤さんに聞いてみた!

■整理収納に関わる活動のきっかけは?

-須藤さんはお片付けに関わる多様な活動をさていらっしゃいますが、どの様なきっかけがあったのでしょうか?

■整理収納で大切なことは?

-須藤さんがお考えになる、整理収納するうえで大切なことや、決めていることはありますか?

家事が楽に済む暮らしがしたいと思っています。

家事は、「戻す」ことが大半の作業。だから、それを楽にすることで、自分の時間も持つことが出来ます。

そのために「面倒」と思うことを減らしていくようにしています。 例えば、棚の上にモノをたくさん置いたら、置いてあるモノそのものの掃除をしなくてはならない、棚を拭くのに、モノを持ち上げなければならない。

その繰り返しは、結構なボリュームになります。でも、まったく置かないのも、味気ないので、数を絞って、厳選したものを置くようにしています。

床に関しても、モノがたくさんあると、掃除が大変です。だから、モノは、家具以外は出来るだけ置かないようにしています。お掃除は、毎日するので、出来るだけスムーズに、ストレスなくしたいと思っています。

■須藤さんのお片づけ体験談

-実際に須藤さんが整理収納を実践されて「よかったこと」はありますか?

良かったことは、自分たちのモノの持ち方を考えられるようになると、使う時に使いたいモノがさっと取り出せるようになり、「いらいら」とすることもなくなりました。

そして、たくさんのモノに囲まれて、窮屈さや年を重ねていった際のモノに圧迫された、不安な生活をせずに済むことが出来るのは、後々の自分たちの生活を充実したものにできるという安心感を得ることが出来たのは、よかったことです。

また、整理収納サポートに出かけて、すっきりした生活を始めることが出来るようになった方々のうれしそうな笑顔を見ることが出来たことです。

-逆に「失敗したこと」はありますか?

失敗したことは、我が家でいうと、マンション暮らしで収納に困っていたので、収納は多めに作ってほしいと建築士さんに依頼しました。

しかし収納場所があることで使わないモノまで隠れてしまうので、収納は少ない方が逆に良かったな~とコンサルタントの資格を取って気付きました。

また、人それぞれの使いやすさは異なります。

例えば、主人の電気関係のコード類をジッパーバッグに収納して、「取り出しやすく、絡まない」そんな状態にしました。

しかし主人は、コードの先端を見て欲しいものを選んでいるそうで、ジッパーバッグに収納したことで、逆に選びにくくなったということがありました。

人それぞれ、モノの見方や使い方、身長など、使いやすさは微妙に異なるので、その点は注意しなければならないと感じました。

3. 須藤さんからのアドバイス

-最後に、子育て中のママたちに整理収納のアドバイスや、他にもお伝えいただけることがあれば是非お伺いしたいです!

おむつなど、どうしても買いだめしがちなのですが、買いだめしすぎると、収納に入らず、色々な場所に置いてしまう結果、どんどんモノが増えてしまいがちです。

買いだめも、しっかり「量」を決めて、収納に入るように考えてほしいです。

子供の衣類やおもちゃも増えがちですので、まずは、現在ある収納に収まるように、使っていないものを手放して、それでも収納が困る時には、使い勝手の良い収納用品を購入することを検討してほしいと思います。

モノが多いと、目から入る情報量が多く、「いらいら」してしまったりしますので、子育てに余裕がなくなることもあるかと思いますので、まずは、環境を整える意味でも、モノがあふれないような工夫をして欲しいと思います。

4.まとめ

整理収納アドバイザーの須藤昌子さんのご紹介と、専門家ならではの考え方やアドバイスなどをご紹介しました!

冒頭でお伝えした、「やる片づけ」ではなく「やらない片づけ」という言葉も、私にはとても響きました。その為には、モノが溢れないように工夫が必要ですね。

ヒトは溢れているより、少し足りないくらいが丁度いいと感じます。皆さんも是非『死んでも床にモノを置かない。』をご一読ください。

須藤さん、取材のご協力ありがとうございました!

ライター名

山石/YAMAISHI

もともと人を呼ぶことが好きで、結婚後は来客が多かったのですが、その当時マンション暮らしをしており、子供が生まれ生活スタイルが変わったため、今までの収納に収まらなくなってしまいました。

例えば、娘と私だけは寝室のベッドではなく、和室で布団を敷いて寝るといった変化がありました。

その為、圧縮して収納していた布団を取り出して、使用した後、戻すことが一苦労となり、来客がない時は、見栄え良くしているものの、「出しっぱなし」の状態になりました。

また、ペットボトルの買いだめをしても収納に困り、お客様が来るたびに、1室を開かずの間として、溢れているモノをしまう作業をしていました。

お客様が帰られてからは、しまったモノを、もとにあった場所へ移動する。その手間は何とかならないか?と常に考えていました。

お客様は、開かずの間の存在は気付かず、「キレイなお部屋」に感動され、帰宅されていましたが、ある種「嘘」をついている自分が嫌で、嘘をつかない、何処を見てもらっても、整っているおうちを作りたいと思ったのがきっかけです。