育児に追われ毎日忙しく過ごしているママ達。春になり新学期にむけて、旧学年の思い出の作品整理や、衣替えを始めている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

次々と出てくる思い出の作品はどうしていますか?せっかくの思い出のモノは全て保管したいところですよね。

ですが、保管スペースにも限りがあり片付けについて悩まれている方も少なくありません。

今回は、そんなお悩みを解消すべく“スーパー主婦”井田典子さん収納方法やポイントを教えていただきました!

SNSで、すっきりした部屋を眺めているだけじゃなく、井田典子さん直伝の井田式収納術でおしゃれな部屋を一緒に作りあげましょう♪

・整理収納法と便利グッズ

・思い出作品の管理方法

目次

読むのに必要な時間は約 10 分です。

1.収納アドバイザー「井田典子さん」とは

出典:https://idanoriko.jimdo.com/

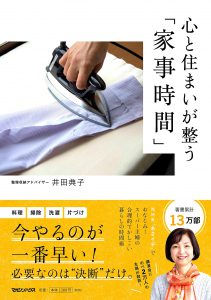

2010年から始まったNHK総合テレビ『あさイチ』でお馴染み“スーパー主婦”井田典子さん。

1983年「婦人之友」読者の集まり「友の会」に入会された井田典子さん(59)は、3人のお子さまを育てながら、生活の中で“いかに時間を有効に使うか”ご自身が体験し実践してきたことをまとめた整理収納が『婦人之友』で掲載され、今では私たちが暮らしの中で出てくる様々な悩みに寄り添った数々の著書を出版されています。

各メディアでも取り上げられ、沢山の人から支持を得て好評な理由は、どれもベテラン主婦ならではの実体験が盛り込まれた内容であり、だからこそ私たちの心に響き励まされ『私にもできる』『頑張ろう』という活力が生まれるのかもしれません。

初の著書である 【「引き出し1つ」から始まる!」人生を救う片付け】から始まり、【たった一か所を「眺める」ことで始まる!人生を変える片付け】や、【心と住まいが整う「家事時間」】など、育児をしながら35年間「家事時間」と向き合ってきた井田さんの思いが込められています。

主婦につきものの“時間との闘い”から始まる、あんなことやこんなこと!言い出したらきりがない・・・。

そんな時は!悩みが解消できる“ヒント”や“ノウハウ”が詰まった一冊で、家事時間の使い方を見直してみましょう!

まずはベストセラー【心と住まいが整う「家事時間」】付録の「家事時間“見える化”シート」で一日の流れを振り返り、井田式時間術を参考に、ご自身のリズム&ルールを作りあげてみてはいかがでしょうか。

↓

2.春こそ整理整頓のチャンス!井田典子さんに聞いた整理整頓の心得

寒い冬が終わり、暖かな日差しとともに陽気な気分にさせてくれる春。寒くて腰が重くなり後回しになっていたことはありませんか?今こそ整理整頓を始めるチャンスです♪

■春のお片付けのポイントやメリット・デメリットは?

モノの持ち方・時間の使い方・お金の使い方・心の問題は全て繋がっている!

・必要なだけを購入するため、出費が減り家計に優しい。

セール品だからとたたみかけて買わないようにすると“いつの間にか消えてしまうお金”がなくなり、心に余裕ができ、最小限の片付けで時短ができるため、自分の時間や家族との有意義な時間が持てます。そんな時間が増えれば、穏やかで豊かな生活が送れるはずですよ。

・本当に欲しいモノ以外の無駄なモノを買い、家計を圧迫してしまう。

無駄な浪費でモノが増え、片づける時間もなく部屋がちらかり、家事が終わらない苛立ちからストレスを感じるだけでなく、家族に当たってしまうなんてことも。

・適量にすることで、モノの整理とともに心の整理まででき前に進める。

モノを捨てることに戸惑ってしまう方も少なくありません。ですが、必要なモノを「選ぶ」くせをつけると、大切なモノを見分ける力が身に付き、処分することで心の整理もつき、本当に必要なモノ以外は買わなくなるはずです。

・後回しにすることで、片づける行為が重荷となり“片づけられない人”になってしまうことも。

モノを次から次へと買ったあげく、整理できないでいると“後回し”が積み重なり山となって『必要なモノが見つからない』『使いたいときにすぐに出せない』『どこに何があるのかわからない』と生活していく上で不便が生じてしまいます。

片付けや収納をしようと考えた時、一番に読みたいおすすめの著書【「引き出し1つ」から始まる!」人生を救う片付け】では、写真入りでとっても読みやすく、『カバンに忍ばせて暇があれば読んでいる』なんて愛読者がいるほどおすすめしたい1冊です。

普段の暮らしの中で“大切な何かが思い出せる”そんなクオリティーの高い内容は、ありきたりな収納本ではなく、子育ての悩みを活かした井田さんならではだからなのでしょう。

3.【整理収納法】 準備すると便利なモノを教えて!

整理収納の心得がわかり、取捨選択で不要なモノを処分したあとは、後はしまうだけです!

ただ、収納場所が決まっていなければ、どこに何があるのかがわからないだけではく、決められた場所がないことで『どこに片づけたらいいのかがわからない』と面倒になったり、後回しにしになったりと“散らかった部屋”へまっしぐら!

そうならないためにも、まずは収納空間における考え方のコツや流れをみていきましょう。あわせて準備しておきたい便利グッズもご紹介いたします!

■「キン・コン・カン」と「だ・わ・へ・し」って何?【キン・コン・カン編】

収納のコツは 片付けのコツは

キン・コン・カン だ・わ・へ・し

井田さん直伝の収納や片付けに必要な『キン・コン・カン』と『だ・わ・へ・し』。

まず、収納について一番に考えたいのが『枠』なんだそうです。

出したモノを片づけられる『枠』があれば、使った後は必然的に元の場所へ収まります。

言うなれば『枠=小モノ類の家』と考えてもいいかもしれませんね。

小さな子どもたちに片付けを習慣づけさせるために

『片づけなさい』

『ここに入れないとダメでしょ』

と、ついつい荒い口調になってしまいがちですよね。そこを

と伝えれば「片づけなきゃいけない」という強制的な気持ちから、自主的に『お家(枠)へ戻してあげよう』と、変化が出てくるかもしれないですよ!

そんな『枠』作りですが、間違った枠づくりをしてしまうと「最初だけ」なんてことにもなりかねません。

ずっと続けていける継続できる枠作りをするためのノウハウが『キン・コン・カン』にあります。

・キン(近)

できるだけ使う場所の近くに置く

・コン(コンパクト)

コンパクトにまとめる

・カン(簡)

簡単に出し入れができる。

使用する場所に近く、簡単に出し入れができる収納だと、時間や手間がはぶけ、しまい忘れてしまうこともなくなります。

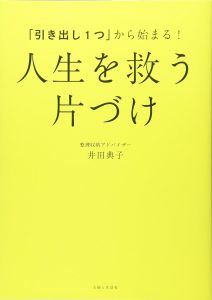

■プリント・書類・請求書等の書類関係の枠づくり

例えば、プリントや書類や請求書をまとめて保管されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

学校からのお便り、会社関係の書類に光熱費の請求書など、何かとたまってしまいがちな書類関係。さらに署名や捺印が必要な場合もあったりと、書類の整理は何かと大変だったりします。

そんな時は1つの引き出しを書類の場所として『枠』を作りましょう。

全てジャンル別にフォルダー分けをすることで、探しやすく片づけやすくなり、書類であふれかえるなんてこともなく、きちんと整理ができるようになります。

郵送で届いたモノや封が閉じているモノは、外封筒から全て出し、必要なモノだけ仕分けフォルダーへ入れるようにしましょう。

請求書など小さな書類は、ジャバラ式ファイルを使い、管理することで家計管理がしやすくなりますよ♡

診察券やポイントカードも、小箱に立てておくと便利です。

よく使う印鑑やボールペンも、書類枠の近くの引き出しに『枠』を作り、置き場所を作っておくことをおすすめします。

そうすることで、捺印や署名の際に『素早く対応』することができ『後回しにして忘れてしまう』こともなくなります。

光熱費の領収書や保険証券、自動車保険証など1年分のみジャバラ式ファイルで管理

■「キン・コン・カン」と「だ・わ・へ・し」って何?【だ・わ・へ・し編】

モノを片づける枠づくりにかかせない「キン・コン・カン」。次は、片付けのコツ「だ・わ・へ・し」についてご紹介いたします。

なかのモノを全部だす

・わ(分ける)

種類別に仕分けする

・へ(減らす)

レギュラーを選んで適量に減らす

・し(しまう)

枠を決めて収納する

中身を出さずに放置していると、必要なモノかそうでないのかの判断ができないため、『大事なモノを処分してしまった』『不要なモノが溜まってしまった』と、負の連鎖が起きてしまいます。

そうならないためにも、“だ(出)”して確認することが大切です。

そして、後からの管理がしやすいように種類ごとに“分け”自分の持ちぐせを知りましょう。

次に“減らす”についてですが、可愛い文具やカトラリーを見つけては、ついつい買ってしまったり、鉛筆やノートは使うモノだからと『買いだめ』をしていませんか?

モノを増やすことで、引き出しの中がいっぱいになり、本来レギュラーで使っているモノが埋もれてしまい、そのうち入りきらずに『収まるべき場所ではない場所』に片付けなければいけない状況にも。

『使いたいときにすぐに出せない状態』や、いざ使う時に『どこに置いたかな?』なんてことになりかねません。

まずは、普段使うレギュラーを選び、枠の中をスッキリさせるようにしましょう。

中身を出して精査し、必要なモノだけ選んでみると、必ず今ある収納スペースに入ります。

用意するのは仕切るのに役立つ牛乳パック、空き箱、紙袋くらいです。

4.思い出の品はどうすればいい?

春は進学の季節であると同時に、旧年の思い出の作品や写真などを整理できる季節です。

子ども達が一生懸命に作った作品は捨てることもできず、段ボールや紙袋にしまい、棚の中で眠っているご家庭も多いのではないでしょうか?

そこで井田さんに『どうすればよいのか』お伺いしました。

子どもたちが作ってきた作品を飾れる枠(場所)を作り、展示スペースにしてあげましょう。

子どもは自分の作品を、ママやパパに褒めてもらえるのが嬉しくてしょうがないものです。

そんな作品を飾ってあげることで、認められたような誇らしい気持ちになり、次の作品を作る意欲にも繋がるはずです♪

作品を持って帰ってくるたびに更新してあげましょう。

View this post on Instagram

View this post on Instagram

しばらく飾ったあと、思い入れの強い作品や将来のために保管しておきたいと思うママも少なくないでしょう。そんな時は、中身のみえるボックスに収納しておきましょう。

何歳の時の作品かがわかるように、ラベルを貼っておくと管理がしやすくなるのでおすすめです。

また、絵画を収納する思い出BOXもあるので、まとめて保管しておくのに便利です。

View this post on Instagram

ずっと保管しておきたいところですが、クローゼットの中に収納できないほどの量になった時や、処分する時期がきたときは、写真に残しておきましょう。

飾って眺めた後も保管したい場合も、衣装ケース1個くらいの枠を決めます。

入らなくなったら子どもと取捨選択するのも大事なモノを選ぶ力がつきます。

処分するときは写真にとれば十分ですが、子どもの前でゴミ袋に入れたりしないよう気をつけます。

5.お片付けをするタイミングが知りたい!

日々時間に追われているママたち。いったいどのタイミングでお片付けを始めればいいのでしょうか。

■季節ごとのお片付けポイントは?

春休みなどの大型連休では、これまでの作品や、今まで使っていたお道具箱など持ち帰る子どもたちが多いことかと思います。古くなったモノ、新しく買い替えるモノなど整理し、衣類についてもサイズアウトになっているモノや、衣替えのモノなど枠を作り仕分けしていきましょう。

6.“井田典子流”スーパー収納術を教えてください!

収納とは、ただ見えないように収めるだけではなく、収納した後のことを考えて整理していくことが大切だということがわかりました。

その中でも仕分けや保管方法に悩みがちな『書類と衣類』について、収納する際のポイントを井田さんに教えていだだきました!

■書類の収納術

情報は処分しやすくするために、普段からポケットファイルなどに差し込まないで、ジャンル別にフォルダー投げ込み式に。

重要書類と永久保存版の手紙などはポケットファイルなどにまとめておきましょう。

(説明書や約款などは処分して保険証だけにするなどコンパクトに)

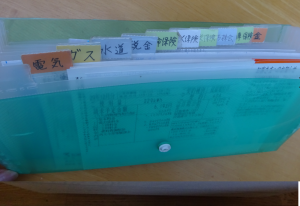

■衣類の収納術

子どもが自分で選んで脱ぎ着ができるような、出し入れしやすい収納は自立につながります。

「今」ちょうどよいサイズの服だけを、上下5点ずつ引き出しに入っていれば十分です。子どもの手で開けられる軽い引き出しがベストですが、なければクローゼットに箱やカゴを置いてもいいと思います。

サイズアウトした服は「さよならボックス」へ、お下がりでまだ大きい服は「waitingボックス」に仕分けしておきましょう。

大人も衣替えのシーズンにアイテムごとに写真を撮っておくと客観的に選ぶ参考になりますよ。

7.まとめ

まとまった時間がとれないために“つい”整理を後回しにしてしまい、どんどんと書類や小モノがたまっていき収拾がつかない状態になってしまう。

そして、いざ整理をしようと試みたものの「どれから手をつければいいのか」「何から取りかかればいいのか」わからなくなってしまい放置・・・なんてことはよくある話。

今回、井田さんにお話しを伺い『片付けを後回しにしない』『専用の枠を作る』など、暮らしやすい空間作りのコツを教えていただきました。

すぐにでも実践したいところです。

まずは、部屋を見渡し『必要なモノ・不要なモノ』を取捨選択するところから始めてみてはいかがでしょうか?

それぞれの悩みにあった本が出版されていますので、本を片手により詳しい解説を見ながら進めてみるのもいいですね♪

綺麗に片付ける習慣をつけるだけで、色んなストレスから解消されること間違いなしです。

この記事が、豊かな生活空間作りへの道しるべになれば幸いです。

ライター:秋安

冬の間固まっていた家の中もほぐして片づけるには絶好のチャンスです。

モノの整理を通して気持ちもリフレッシュしましょう![/aside]